IRONIA

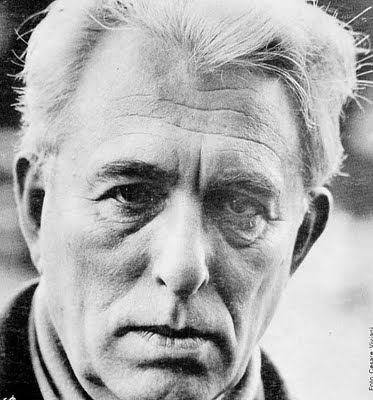

FRANCO FORTINI (1917-1994)

LONTANO LONTANO (1994)

Lontano lontano si fanno la guerra.

Il sangue degli altri si sparge per terra.

Io questa mattina mi sono ferito

a un gambo di rosa, pungendomi un dito.

Succhiando quel dito, pensavo alla guerra.

Oh povera gente, che triste è la terra!

Non posso giovare, non posso parlare,

non posso partire per cielo o per mare.

E se anche potessi, o genti indifese,

ho l’arabo nullo! Ho scarso l’inglese!

Potrei sotto il capo dei corpi riversi

posare un mio fitto volume di versi?

Non credo. Cessiamo la mesta ironia.

Mettiamo una maglia, che il sole va via.

Franco Fortini è uno dei più importanti poeti del Novecento, per quanto non noto al grande pubblico quanto i più “scolastici” Montale, Ungaretti, Quasimodo. Con una sua poesia si conclude questa carrellata di poeti iniziata con la scuola siciliana, che inaugurò la poesia d’amore italiana agli inizi del Duecento. Il testo fa parte dell’ultima raccolta di poesie pubblicata da Fortini nell’anno della sua morte, il 1994. Lo stesso titolo della raccolta, Composita solvantur (“Ciò che è unito si dissolve”), evoca chiaramente l’orizzonte esistenziale del poeta, che sente ormai prossima la sua fine. In realtà questi versi rappresentano anche un’altra “fine”, preannunciata variamente da altri poeti nei decenni precedenti (cominciò Montale col suo Non chiederci la parola), ovvero proprio la fine della poesia, se per fine dobbiamo intendere l’impossibilità, per essa, di avere un qualsiasi ruolo nella storia.

Il testo trae spunto dalla Guerra del Golfo scatenata dagli Stati Uniti contro l’Iraq di Saddam Hussein nel 1991, che come si ricorderà fu una guerra, forse la prima, molto mediatica, osservata da lontano (appunto: lontano lontano) come se fosse un videogioco. Il sangue dei morti in guerra ha un ironico contraltare nel sangue che sgorga dal dito del poeta che si punge toccando il gambo di una rosa, un sangue che lo fa pensare alla guerra degli “altri” e che gli fa formulare il tipico pensiero dell’uomo della strada: oh povera gente, che triste è la terra! La lontananza che si lega alla banalità del sentire.

Dal quarto distico il poeta dichiara la sua impotenza di fronte alla tragedia della storia: egli non può fare nulla, né giovare, né parlare, né partire (si pensi che Fortini, antifascista e poi militante marxista, partecipò alla seconda guerra mondiale). L’ironia si appunta anche alle sue carenze nell’arabo e nell’inglese, che servirebbero per comunicare con gli attori di quella guerra. Neppure la poesia ha alcuna possibilità di portare un contributo qualsiasi: potrei mettere sotto la testa dei cadaveri un mio volume di versi? Non credo, risponde rassegnato il poeta, che invita ad andare via, forse con un riferimento alla celebre Bandiera bianca di Battiato, in quel “mettiamo una maglia”.

Appunto, il sole va via, e lascia nell’oscurità non solo i morti in guerra, ma anche qualsiasi possibilità che l’intellettuale possa dire o fare qualcosa per portare un beneficio qualsiasi, ancor più se la sua cifra di intellettuale si manifesta col linguaggio poetico, ormai travolto dall’efficacia di ben altri linguaggi, e siamo ancora alla metà degli anni Novanta del Novecento.

L’ironia attraversa questi sette distici con quel cantilenare banalizzante, che vuole probabilmente indicare il ridicolo della Storia, guardata in lontananza da chi può soltanto balbettare commenti scontati, senza alcuna possibilità di incidere. La poesia finisce per rappresentare l’impoetica e triste rassegnazione di fronte al dilagare della tristezza (la mesta ironia), dal momento che della poesia né i morti né i vivi ormai sanno che farsene. La poesia, che per secoli aveva rappresentato spazio privilegiato di civilizzazione (si pensi al cor gentil degli stilnovisti o ai Sepolcri di Foscolo), qui dichiara il suo stesso de profundis, la sua irrilevanza in ordine ai grandi scenari della storia.

***

Questa rubrica prese avvio dalla parola Desiderio e si conclude con la parola Ironia. È la parabola storica della poesia italiana, che era nata all’insegna del desìo di matrice cortese, con la fiducia nella poesia quale luogo di elevazione dello spirito, e si chiude con la mesta ironia che avvolge la poesia e i poeti dell’oggi. Nel mezzo, i secoli di poesia che hanno dato forma al pensare e al sentire di generazioni, passando attraverso giganti del verso quali Dante, Petrarca, Lorenzo, Ariosto, Foscolo, Leopardi, Pascoli, Montale. Le parole poetiche prescelte – Desiderio, Amore, Cuore, Giovinezza, Pazzia, Illusione, Silenzio, Pianto, Indifferenza, Ironia – hanno rappresentato solo un minimo campionario dell’infinita galleria di parole possibili. Ma la speranza è che anche questo piccolo repertorio abbia lasciato intravedere la complessità dell’animo umano.

Maurizio Muraglia