“Una donna di Ragusa” – recensione

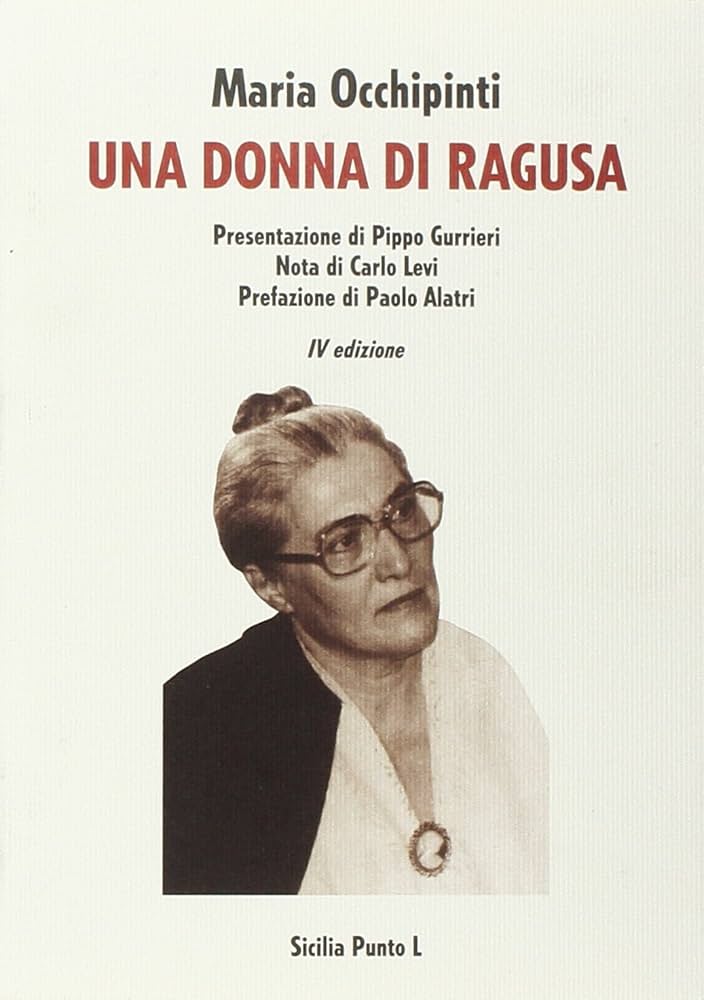

Sebbene nei primi anni del Novecento le donne non avevano “ uno spazio tutto per sé” e tanti pregiudizi gravavano sull’intellettuale – donna , alcune di esse sfidarono l’ipocrisia borghese e l’opinione pubblica assumendo un atteggiamento ribelle e coraggioso per realizzare il loro sogno di scrittura e di libertà. Tra queste letterate un posto non secondario occupa Maria Occhipinti che, nel suo romanzo autobiografico “ Una donna di Ragusa” , racconta la sua vita di donna anticonformista , nella Sicilia dei primi anni del XX sec. e della sua lotta contro i pregiudizi e gli stereotipi relativi alle donne . Pubblicato una prima volta nel 1957 da Landi , fu dopo la pubblicazione di Feltrinelli nel ’76 ,che il libro vinse il premio Brancati per la letteratura . L’autrice nel romanzo ripercorre con la memoria tutta la sua vita descrivendo l’ambiente ignorante e statico nel quale lei viveva sin dall’infanzia, sentendosi inadeguata e trascorrendo le sue giornate permeate da un’ansia che poi avrebbe capito che era sete di sapere , di musica, di arte , di poesia . Lei che aveva frequentato la scuola fino alla terza elementare , dopo la delusione di un matrimonio , avvenuto per fuggire dal clima oppressivo della sua famiglia , decide di riprendere gli studi e sarà illuminante , facendole acquisire consapevolezza di sé e dei suoi reali bisogni , la lettura de “ I miserabili” di Victor Hugo. Il testo la induce a più profonde riflessioni e le apre un mondo sulle innumerevoli ingiustizie che da sempre i potenti perpetrano nei confronti degli umili . “ Una donna di Ragusa” , a ben guardare, è un romanzo di formazione oltre che un affresco della Sicilia in un preciso contesto storico dominato dalla figura di Mussolini ,su cui l’autrice punta il sguardo analizzando la corruzione delle istituzioni , il delirio di potenza del Regime, la inutilità di una guerra che stronca tante giovani vite , i suoi dubbi sulla religione , la sua ribellione alla proscrizione obbligatoria indetta tra il 1944 e il 45. In tale occasione ,incinta di pochi mesi , l’autrice si sdraiò sull’asfalto con coraggio , con un gesto fuori dagli schemi e ardito , per bloccare il passaggio di un mezzo che avrebbe portato al fronte tanti giovani uomini tra cui suo marito . Il testo è dunque la testimonianza preziosa di una rivolta popolare avvenuta a Ragusa nel gennaio del ‘45 contro il richiamo alle armi di giovani dai 20 ai 30 anni . Di questa insurrezione Maria Occhipinti fu promotrice e attiva protagonista e la sua ricostruzione dei fatti ha permesso di gettare nuova luce su una delle più controverse pagine di storia del dopoguerra. Condannata al confino, resterà cinque mesi ad Ustica , dove nascerà la sua bambina e poi sarà trasferita nel carcere palermitano delle benedettine dove sconterà altri diciannove mesi. Sono anni difficili durante i quali conosce ladre, assassine , prostitute, donne spesso colpevoli perché costrette dalla miseria o perché vittime dell’ignoranza e della mentalità arcaica nella quale erano cresciute . Nel romanzo affiorano giuste considerazioni sui diritti negati e sull’arretratezza e inadeguatezza della società siciliana nel suo complesso . Uscita dal carcere ,data l’ostilità che incontra a Ragusa da parte della famiglia e della società ,si rende conto che i suoi gesti eroici , una volta tornata la pace, erano disprezzati e , ricordando quel periodo, scrive : “la loro freddezza ed il loro silenzio mi pesavano sul cuore come un macigno” . Decide dunque di trasferirsi prima a Napoli ,poi a Ravenna poi a New York e ancora a Losanna , Parigi , Los Angeles in un continuo peregrinare, nel tentativo spasmodico di placare quella irrequietezza esistenziale che la contraddistingue entrando in dialogo in ogni luogo , con usi , tradizioni, paesaggi, abitanti che li connotano e ricreando, in parte, quella “stanza tutta per sé” dove il cuore potesse avere libero sfogo. All’estero matura l’idea di scrivere il romanzo sui fatti di Ragusa per contribuire a ristabilire la verità storica su di essi , in quanto la rivolta era stata interpretata non come una ribellione popolare ma come una delle ultime alzate di coda del fascismo, coadiuvato dal movimento separatista siciliano .Il romanzo venne pubblicato, come già detto, in una prima edizione nel 1957 dall’editore fiorentino Landi con una introduzione di Carlo Levi . Alcuni estratti del testo vennero tradotti e pubblicati nella rivista “ Les temps modernes di Jean Paule Sartre e, in seguito, il romanzo fu ripubblicato da Feltrinelli e tradotto in lingua svedese e francese . Rientrata da Los Angeles in Italia, Maria Occhipinti chiuse la sua esistenza a Roma il 20 agosto 1996 . La sua voce però risuona attraverso il suo testo “ Una donna di Ragusa” in cui si enuclea una grande sete di giustizia , di verità , di condanna dei soprusi , di solidarietà verso i più fragili . Il romanzo attrae , inoltre, e seduce per il ritmo ascendente – discendente e, a tratti, franto della frase , rispondente al ritmo dei momenti emozionali dell’autrice, per la prosa semplice e inframezzata da detti siciliani che conferiscono icasticità alla narrazione, per l’esposizione in una lingua spontanea e fresca . Molte pagine critiche, inoltre, per L’ impegno socio- politico dell’autrice , per la sua sete di giustizia , per il messaggio sociale che il testo contiene, hanno accomunato “ Una donna di Ragusa” alle opere di Danilo Dolci e di Ernesto De Martino.

Mariza Rusignuolo